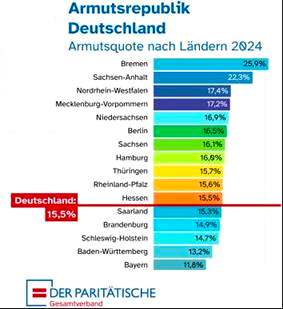

Zum aktuellen Armutsbericht 2025 des Paritätischen (von Manfred Steglich)

Der Armutsbericht 2025 des Paritätischen Wohlfahrtsverbands ist ein alarmierendes Zeugnis des politischen und gesellschaftlichen Versagens im Kampf gegen soziale Ungleichheit besonders in einem reichen Land wie Deutschland. Die hohe Armutsquote, insbesondere in Bremen, wo mehr als jede vierte Person betroffen ist, ist kein naturgegebenes Schicksal, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger neoliberaler Politik: Marktgläubigkeit, Privatisierung und Sparzwänge oft auf Kosten der Schwächsten.

Der Armutsbericht 2025 des Paritätischen Wohlfahrtsverbands ist ein alarmierendes Zeugnis des politischen und gesellschaftlichen Versagens im Kampf gegen soziale Ungleichheit besonders in einem reichen Land wie Deutschland. Die hohe Armutsquote, insbesondere in Bremen, wo mehr als jede vierte Person betroffen ist, ist kein naturgegebenes Schicksal, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger neoliberaler Politik: Marktgläubigkeit, Privatisierung und Sparzwänge oft auf Kosten der Schwächsten.

Armutsentwicklung als strukturelles Problem

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Armut ist längst kein Randphänomen mehr. Besonders erschreckend ist, dass Erwerbstätigkeit keinen ausreichenden Schutz mehr bietet. Das ist das direkte Ergebnis der Deregulierung des Arbeitsmarktes, des Niedriglohnsektors und der immer weiter verbreiteten prekären Beschäftigung. Arbeit kann arm machen und das zeigt der Bericht eindrucksvoll.

Die bundesweite Armutsquote lag im Jahr 2023 bei 15,5 %, das entspricht rund 13,2 Millionen Menschen. Besonders alarmierend: Etwa jeder vierte arme Mensch in Deutschland ist erwerbstätig. Diese Entwicklung ist eine direkte Folge der Agenda 2010 und der Liberalisierung des Arbeitsmarktes, die die Kluft zwischen Arm und Reich weiter aufgerissen hat. Armut trifft längst nicht mehr nur Erwerbslose, sondern auch Menschen, die trotz harter Arbeit nicht von ihrem Einkommen leben können.

Bremen: Ein Symbol für soziale Spaltung

Bremen steht als abschreckendes Beispiel für das Scheitern der Stadtentwicklungspolitik der letzten Jahrzehnte. Laut Armutsbericht 2025 beträgt die Armutsquote in Bremen 25,9 %, in Bremerhaven sogar 30,1 %. Damit ist dort mehr als jede vierte Person betroffen ein dramatisches Signal für die soziale Schieflage in der Region. Die Polarisierung zwischen wohlhabenden Quartieren und abgehängten Stadtteilen wird nicht bekämpft sie wird durch Kürzungen im Sozialbereich weiter verschärft. - Besonders alarmierend: Etwa ein Viertel der über 65-Jährigen in Bremen lebt in Armut. Ein Zustand, der nicht nur auf unzureichende Rentenleistungen, sondern auch auf eine mangelnde politische Bereitschaft zur Umverteilung hinweist. Altersarmut ist hier keine Ausnahme mehr, sondern traurige Normalität. Dass in einem solchen Umfeld Mittel für Bildung und soziale Teilhabe gekürzt werden, während Großprojekte wie ein „grünes Stahlwerk“ politisch priorisiert werden, ist unverantwortlich. Der Armutsbericht macht deutlich: Armut in Bremen wird zunehmend nur noch verwaltet nicht bekämpft! - Trotz einer Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken, die soziale Gerechtigkeit zum Markenzeichen erklärt, bleiben die strukturellen Probleme ungelöst. Statt mutiger Reformen: Verwaltung des Mangels.

Kritik an der Wohnungspolitik

Ein besonders brisantes Thema im Armutsbericht 2025 ist die Wohnkostenbelastung. In Bremen sind 29,3 % der Bevölkerung nach Abzug der Wohnkosten armutsgefährdet. Das zeigt: Wohnen ist längst zu einem Armutsrisiko geworden vor allem, weil Profite über Gemeinwohl gestellt werden. Die Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände, steigende Mieten und fehlender Neubau im unteren Preissegment verschärfen die Lage zusätzlich. Eine echte Antwort auf diese Entwicklung wäre eine konsequente Förderung des sozialen Wohnungsbaus, ein Mietenstopp in angespannten Regionen sowie eine Entprivatisierung öffentlicher Wohnflächen. Doch bislang bleiben die Maßnahmen zahnlos und symbolisch.

Forderung nach Umverteilung

Es ist höchste Zeit für eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums: durch eine Vermögenssteuer, eine stärkere Besteuerung großer Erbschaften und eine gerechte Steuerpolitik. Nur so kann die Finanzierung einer armutsfesten Grundsicherung, einer gerechten Bildung für alle und von bezahlbarem Wohnraum langfristig gesichert werden. Die Gesellschaft braucht eine Umverteilung von oben nach unten nur so lässt sich die wachsende soziale Kluft überwinden.

Maßnahmen des Bündnis Sahra Wagenknecht zur Bekämpfung von Armut. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will Armut nicht verwalten, sondern strukturell bekämpfen mit einem Bündel klassischer sozialstaatlicher Maßnahmen:

Mindestlohn und Tarifbindung: Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 15 Euro pro Stunde, um Erwerbsarmut zu verhindern.

Stärkung der Tarifbindung, damit mehr Beschäftigte von kollektiv vereinbarten Löhnen und Rechten profitieren.

Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung: Abschaffung des Bürgergelds zugunsten einer leistungsgerechten Arbeitslosenversicherung:

60 % des letzten Nettogehalts für alle, die lange eingezahlt haben, bis eine zumutbare Beschäftigung gefunden ist.

Einführung einer fairen Grundsicherung, die vor Armut schützt und nicht sanktioniert.

Rentenreform: Ein Rentensystem nach dem Vorbild Österreichs:

Alle Erwerbstätigen einschließlich Beamter, Politiker und Selbstständiger zahlen ein.

Mindestrente von 1.500 Euro nach 40 Beitragsjahren .

Steuerfreiheit für Renten bis 2.000 Euro pro Monat .

Wohnen: Ein Mietenstopp bis 2030 in überhitzten Wohnungsmärkten.

Verbot der Umlage energetischer Sanierungskosten auf Mieter.

Vorrang für gemeinnützige Wohnungsanbieter keine weiteren Privatisierungen.

Steuern und Umverteilung: Steuerliche Entlastung für Einkommen bis 7.500 Euro brutto.

Kapitalerträge sollen wie Arbeitseinkommen besteuert werden.

Anhebung des Grundfreibetrags bei Sozialabgaben vor allem für untere und mittlere Einkommen.

Kinder- und Familienarmut: Kinderarmut ist Elternarmut die Lösung liegt in höheren Löhnen und sozialer Absicherung von Familien.

Weitere Maßnahmen: Investitionen in Bildung , öffentliche Infrastruktur und Verwaltungen.

Ablehnung von Privatisierungen im Pflege- und Gesundheitsbereich Vorrang für Gemeinnützigkeit.

Fazit

Der Paritätische zeigt in seinem Armutsbericht 2025 deutlich, dass die soziale Spaltung in Deutschland weiter zunimmt und politisch bislang nicht entschlossen genug bekämpft wird. Das Bündnis Sahra Wagenknecht setzt hier auf eine Rückbesinnung auf den Sozialstaat: mit höheren Löhnen, gerechterer Absicherung, solidarischer Rente, bezahlbarem Wohnen und gezielter Umverteilung.

Ziel ist eine Gesellschaft, in der nicht die Angst vor dem sozialen Abstieg dominiert, sondern Sicherheit, Würde und Zusammenhalt.